久しぶりにWiiリモコンhackを弄っている。

Wiiリモコンを分解して、IRセンサーを取り外して残った基板をBluetooth→I2C変換用のモジュールとして利用するというhackだ。

Wiiリモコンhackには1つ問題があり、Windows PCとWiiリモコンをBluetoothでペアリングする手順でトラブってしまうケースが多いということだ。

続きを読む

久しぶりにWiiリモコンhackを弄っている。

Wiiリモコンを分解して、IRセンサーを取り外して残った基板をBluetooth→I2C変換用のモジュールとして利用するというhackだ。

Wiiリモコンhackには1つ問題があり、Windows PCとWiiリモコンをBluetoothでペアリングする手順でトラブってしまうケースが多いということだ。

続きを読む

少し小さめなホットプレートを手に入れた。

Amazonで安く売っていたので。

山善 ミニグリルプレート ホットプレート 一人用 YHD-700(R) レッド(Amazon)

続きを読む

micro:bitに接続したTMP102温度センサのモード変更をやってみようとして、microPythonのi2c.writeの書き方でちょっと戸惑ってしまった。

自分がmicroPythonやPythonに不慣れというのもあるが。

TMP102で普通に気温とかの温度を計測するには、TMP102の電源投入後のデフォルトの計測モードのまま使えばよいのでモード変更の必要はない。

その場合、このようなプログラムのコードで計測ができる。

i2c.init(freq=10000, sda=pin20, scl=pin19) addr = 0x49 i2c.write(addr, b'\x00') data1, data2 = i2c.read(addr, 2)

先週~11/25の分。

大垣のミニMaker Faireの出展の電子工作がまだできていなくて、片付けどころか部屋が散らかってきている。

次の週末にはそのイベントも終わって12月に入るので、大掃除的な片付けを進めたい。

階下からのタバコの煙対策、ベランダの農ポリの温室のような空間の状態がいまいちよくない。

どこからこの空間に煙が進入するのか分からず、場当たり的にあちこちと対策をしてみているがいまいち効果が無い。

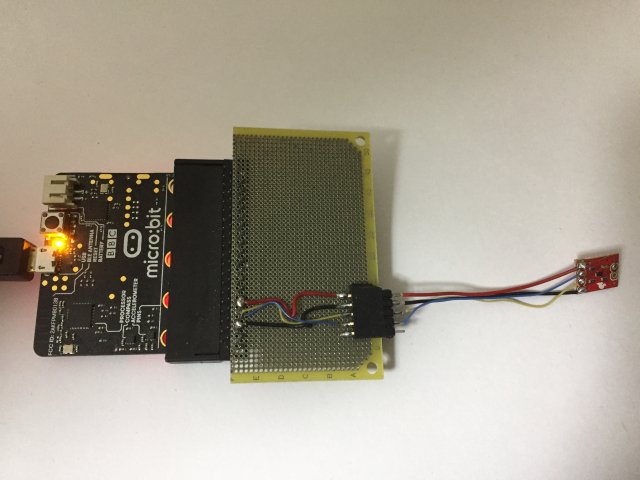

micro:bitでI2Cの回路を繋ぐためのインターフェース基板を作ってみた。

「micro:bit用の基板エッジ部分のコネクタをユニバーサル基板に取り付ける方法は」という話の続きだが、前回からだいぶ時間が空いてしまった。

とりあえず、電源の+3VとGNDとI2CのSCLピン(pin19)とSDAピン(pin20)を引っ張り出して、回路外付け用の2.54ピッチのコネクタに配線してみた。

このコネクタにI2C用の温度センサーを繋いで動かしてみる。

続く。

豆炭あんかを手に入れた。

近所のホームセンターで3480円で売っていたものを購入した。

続きを読む

豆炭に着火するために火おこし器を手に入れた。

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) バーベキュー用 ハンディ火起こし器 炭焼き名人(Amazon)

続きを読む

自走式の豆炭こたつを自作できないだろうか。

自走する乗り物としてのベースにはホバーカートの改造品を使えばよさそうだ。

問題は豆炭こたつだ。

室内で豆炭を使う場合に問題となるのは匂いと一酸化炭素の発生である。対策をしないといけない。(屋外で走らせるなら問題は無さそう)

市販の豆炭こたつや豆炭あんかは、ロックウールという石綿みたいな燃えない材料の綿状の繊維を用いている。

空気穴の空いた金属製の外枠の中に、ロックウールの厚めの層があり、その中に火の付いた豆炭を設置する形だ。

燃焼する豆炭から発生する一酸化炭素などはロックウールの繊維を通過する際に吸着される仕組みらしい。

ただし、豆炭を直接ロックウールに置くと、豆炭の灰がロックウールに掛かってしまって目詰まりしてしまうので、灰が落ちないように耐火性のグラスウールの布を豆炭とロックウールの間に入れている。

ということで、自作する場合、ロックウールの綿と、グラスウールの布があれば豆炭を使った機器を自作することができそうな気がする。