iガラコとG1000を試してみた。

中華Windowsタブレットにiガラコを塗ってみたけど、もともとコーティングがちゃんとしていたので良くなったという感じはしなかった。

KING JIM タッチパネルコーティング剤「iガラコ」 オレンジ GC10オレ(Amazon)

続きを読む

iガラコとG1000を試してみた。

中華Windowsタブレットにiガラコを塗ってみたけど、もともとコーティングがちゃんとしていたので良くなったという感じはしなかった。

KING JIM タッチパネルコーティング剤「iガラコ」 オレンジ GC10オレ(Amazon)

続きを読む

Windows Embedded 8.1をIconiaTab W500に入れてみた。

Microsoftで配布されているものをダウンロードした。

続きを読む

マウスコンピュータの反対でキーボードコンピュータというのは存在している。

昔のPC-8001とかの時代の8bit機はほとんどキーボード一体型だったが、WindowsのPCでキーボード一体型のものはほとんど存在しない。

大抵はディスプレイも一体になったラップトップ型PCやノート型PCばかりだ。

そんな中でASUSがEeeKeyboardというキーボードPCを出していた。

前に1台購入して試したみたのだけど、あまり良い製品ではなかった。

同じくらいの時期にサンコーからもキーボードPCが出ていた。

これも買ってたのだけど初期不良で交換とかケチがついた覚えがある。

続きを読む

マウスコンピューターを自作できないだろうかと考えていた。

小型PCを改造してマウス型の筐体に入れて作れないだろうかと。

材料に良さそうなスティック型の小型PCが発売されたので、買ってみた。

マウスコンピューター スティック型WindowsPC / m-Stick (Win8.1withBing/AtomZ3735F/2GB/32GBeMMC) MS-NH1-AMZN(Amazon)

続きを読む

スマフォスロットイン系HMD Advent Calendar 2014の投稿(20日目)

—

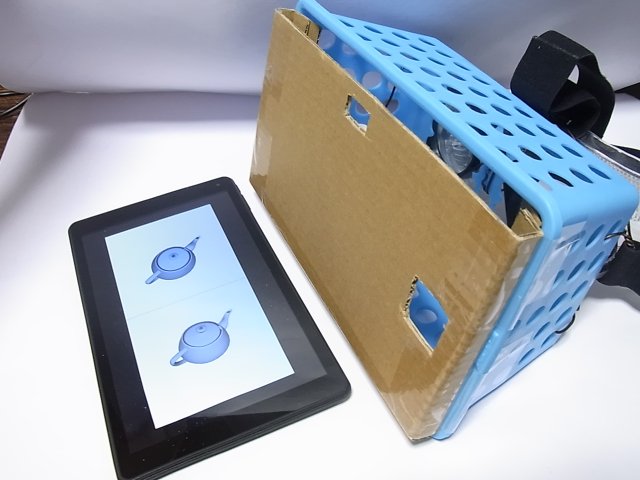

最近、巷ではCardboardやTaovisor、Durovis Diveのようなスマートフォンを利用した簡易HMDが流行っており、自分もいくつか買って試したり、自作を試みたりした。

こういった簡易HMDを特に3D映画の鑑賞に使いたいと考えている。

しかし、どれもスマートフォンの画面を使うという制限のせいでSony HMZ-Tシリーズのような市販HMDの画質にはかなわない。

そこで、8インチタブレットを使ったHMDを作ってみることにした。

続きを読む

Ovrvision以外にも、webカメラタイプのものがいくつか出ている。

以前Minoru Stereo 3D webcamというのを購入していた。

2011年ごろに書いたLYNX-3Dの話の中にちょっと映っている。2011年より前に買っていたようだ。

どこかに仕舞ってあるはずなのだけど、見つからない。

USBでPCに接続するとカメラデバイスが2つ認識される。

ドライバーをインストールすると、仮想ドライバーのような仕組みでサイドバイサイドで撮影される1つのカメラデバイスとして認識されるようになるようだ。

OpenCVでこのステレオカメラを簡易操作するソースコードが作成されて公開されていたりする。。

続きを読む

Oculus Rift DK1をHDMI出力のないPCで使ってみた。

デスクトップPCだと持ち歩きに困るので、手持ちのノートPCで動かせるか試している。

DK2は難しいのだけど、DK1で自作の軽い処理だけのソフトならばなんとか動かせそうだ。

続きを読む

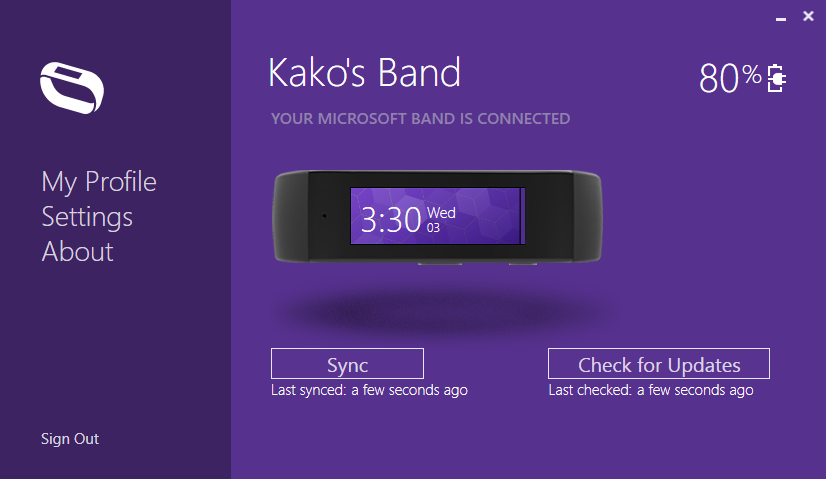

Microsoft Bandを手に入れたので、いろいろと試している。

Windows7のデスクトップPCで、Microsoft Band Syncというアプリがうまく動かなかったところまでが前回の話だ。

Windows8.1のノートPCでMicrosoft Band Syncをインストールしたら、こちらは普通に動作した。

Microsoft Band Syncアプリを起動すると、このような画面になる。

見た目はWindows8のStoreアプリ(Metroアプリ)っぽい。

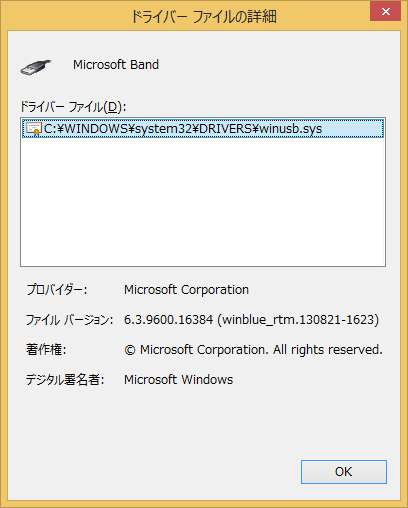

ドライバは特に入れなくてもWinUSBのドライバがインストールされた。

USBのベンダーIDは045Eで、プロダクトIDは02D7だった。

上記アプリでSyncをすると、BandとUSBで通信をして情報を吸い上げているようだ。

技適の問題があるのでBluetoothを使わずにUSBでSyncができるのはありがたい。

Pocket PC(Windows CE)で、USB接続用クレードルを介してActiveSyncというソフトでSyncをしたのを思い出して懐かしい気分になった。

Microsoft BandとSyncした情報はPCには保存されず、クラウドに保存されるらしい。

ローカルにデータが欲しいのだけど、どうしたらよいのか分からない。

USB通信を解析するプロトコルアナライザーとかを間に噛ませたりすれば通信方法を解析できるのかもしれない。

Microsoft Bandを触っていてなんとなく懐かしさのようなものを感じるのは、これがPocket PC的なPDAの後継の腕輪型PDAで現代風のWindows8風味のWindows CE機みたいに感じられるからなのだと思う。

実際は、Microsoft Bandの中身はWindowsCE系のOSではなくて、もっと小規模なファームウェアが載っているそうだ。

ソフトを開発するためのSDKをいずれ出すらしい。

もしBand上で動くソフトを開発できるようになったら電卓とかを試しに作ってみたい。

ASUS製Windows8.1タブレット機VivoTab8を手に入れた。

大きさは8インチでiPad mini retinaと比べると幅が狭く縦長で、全体では少し小さく感じる。

OSはWindows 8.1 with Bingという無料版Windows 8.1だ。

先日中華Windowsタブレットを手に入れているのだけど、それとほぼ同じ大きさで同じ重さだ。

続きを読む

Microsoft Bandを手に入れた。

Microsoft Band / マイクロソフト バンド iPhone / Android / Windows Phone 対応 [並行輸入品] (Medium)(Amazon)

続きを読む